Quand la résistance se fait poison

Quand la résistance se fait poison

Quel est donc ce « poison » que vous souhaitez partager avec le public ?

Adeline Rosenstein : Ne perdons pas de vue que l’étymologie de « poison » renvoie aussi bien à une substance toxique qu’à un antidote, c’est une question de dosage. Plus sérieusement, il s’agit ici de questionner l’action politique : comment, à l’intérieur d’un mouvement de résistance, certaines tactiques relèvent potentiellement du poison. Par exemple, toutes les ruses, tous les moyens de mettre en place un geste ambigu à l’intérieur d’un mouvement de résistance clandestin, que peut susciter la menace de la torture. Il s’agit d’observer comment se dévoient certaines techniques, comme le silence, ou le cloisonnement, ou le camouflage, ou l’infiltration : derrière toutes ces actions tactiques permettant de surprendre l’ennemi, il y a un certain degré de poison, c’est-à-dire des occasions offertes à la trahison. Toute coopération étant bien sûr une occasion de trahison, nous nous intéressons au fait que pour s’organiser en clandestinité, dans un contexte d’oppression, on est forcé de dissimuler, et la question de la confiance des uns envers les autres devient alors cruciale.

Comment vous est venue l’idée du spectacle ? Pourquoi explorer le côté sombre d’engagements politiques auxquels vous adhérez ?

Quand nous avons créé Décris-ravage sur la question de Palestine, j’étais mal à l’aise à l’idée de mentionner les divisions dans le camp palestinien, je ne me sentais ni outillée pour le faire ni légitime, cet aspect n’a donc été qu’effleuré. Lorsque des personnes extérieures parlent de la pluralité des mouvements palestiniens, c’est en général pour les décrédibiliser en pointant leur désunion. Ne voulant pas m’associer à une telle démarche, je me suis posé des questions sur mes limites qui m’ont beaucoup occupée. Et lorsqu’un ami chercheur en sociologie, Jean-Michel Chaumont, m’a montré des documents sur des conflits entre survivants communistes belges de camps de concentration, décrivant leur comportement en détention, je me suis dit : il y a là un degré de complexité et de tragédie, sur le soupçon, la trahison et l’honneur que je me sens apte à interroger, avec bien sûr l’aide d’historiennes et d’historiens à mes côtés.

Mais au fond, pourquoi le sujet de la trahison ? Surtout pour tâcher de s’en prémunir. Et pas du tout par un désir de fouiller des recoins peu reluisants ou pointer l’incohérence dans l’engagement politique. C’est avant tout pour le défi de représenter le réputé trop délicat, trop compliqué. Le tout sans empoisonner la source de la légitimité révolutionnaire. La demande de justice incarnée dans le soulèvement reste intacte.

« Alors, que peut le théâtre ? Il s’agit de cela : c’est ce doute sur mes représentations, ce que je crois que c’est et à quoi ça ressemble, la comparaison entre les images que j’en avais et cet aveu d’impuissance à représenter quelque chose qui, par définition, ne peut pas trop se montrer. »

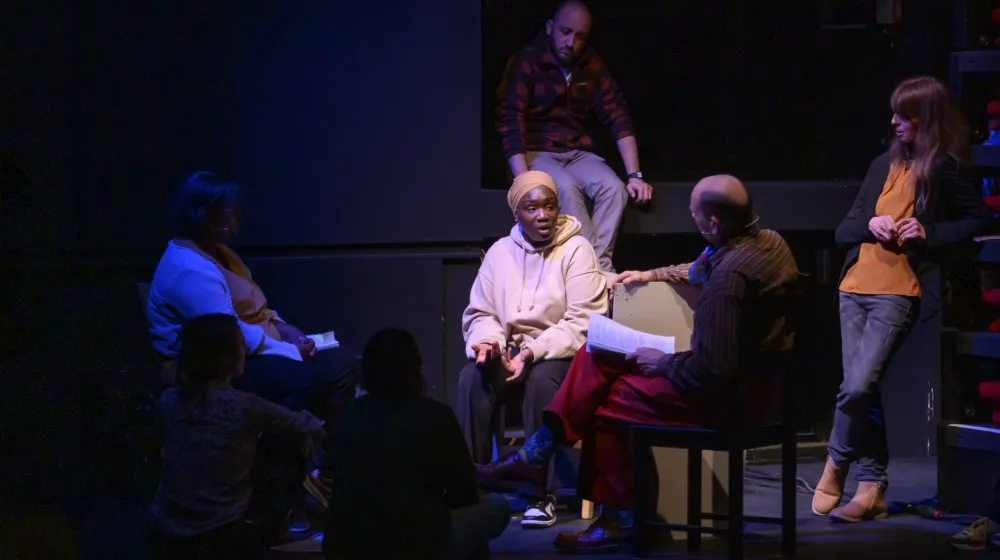

Le spectacle, à travers les faits historiques évoqués, interroge en permanence la représentation théâtrale et l’iconographie historique en général.

Oui, de fait, le premier poison que je « partage », c’est évidemment le doute. Sur la représentation, sur les représentations que l’on aurait nous-mêmes de : à quoi ça ressemble, un résistant ou une résistante ? Nous en avons des images mentales tirées de photos mises en scène ou de films, elles ratent peut-être l’essentiel, cela est sans doute invisible. Comme dit la chanson de Tracy Chapman : They’re talkin’ about a revolution / It sounds like a whisper (Ils parlent d’une révolution / Ça ressemble à un murmure). La révolution ne sera pas télévisée. Et probablement qu’un personnage actif dans un réseau de résistance, ça ne se verra pas. Alors, que peut le théâtre ? Il s’agit de cela : c’est ce doute sur mes représentations, ce que je crois que c’est et à quoi ça ressemble, la comparaison entre les images que j’en avais et cet aveu d’impuissance à représenter quelque chose qui, par définition, ne peut pas trop se montrer. Nous nous amusons à expliciter ces difficultés-là sur scène.

Vous montrez comment des techniques théâtrales sont utilisées aussi bien par les mouvements de résistance que dans la stratégie coloniale.

C’est un autre poison, comme, par exemple, le théâtre qu’on apprend à jouer en prison. Le moment où il faut faire semblant de collaborer avec les gardiens, de nouer des amitiés de manière à obtenir pour soi même ou pour les autres de petites faveurs ou des garanties de survie. Pour certains, cela ressemble à de la collaboration, pour d’autres, cela relève d’une stratégie de résistance, et les « acteurs » eux-mêmes peuvent finir par s’y perdre. Autre schéma possible : des personnes se mettent à travailler pour l’ennemi, et au moment où des camarades arrivent en prison, elles montent un simulacre de crise existentielle et de fausses blessures pour les faire craquer, en expliquant que la torture est insurmontable. Un ancien camarade qui avait de l’autorité livre tout à coup un grand numéro d’acteur pour dire : ça ne sert plus à rien de s’entêter, le mouvement nous a demandé des choses au-dessus de nos forces, il faut absolument sauver quelqu’un comme toi et faire deux-trois gestes en direction de l’ennemi. Quant à l’usage du théâtre dans l’action coloniale, il y a ce moment où la propagande semble plus crédible si elle est énoncée par des « indigènes ». Comme en Algérie, où le bureau d’action psychologique a décidé qu’il fallait que des personnes parlant la langue locale expliquent les bienfaits apportés par la France. Et des cours de théâtre ont été mis en place dans ce but.

« Dans ce contexte d’activisme politique dévoyé, je me suis aussi intéressée aux figures qui ont œuvré pour empêcher la désagrégation, des figures qui pourront contredire le préjugé de "c’est toujours comme ça". »

Parmi les figures du spectacle apparaissent aussi des personnes très estimables.

Dans ce contexte d’activisme politique dévoyé, je me suis aussi intéressée aux figures qui ont oeuvré pour empêcher la désagrégation, des figures qui pourront contredire le préjugé de « c’est toujours comme ça ». Dans cette perspective, nous avons mis au jour – je ne saurais pas les désigner autrement – de vrais héros et de vraies héroïnes. Des personnes qui par leur droiture infléchissent le cours des choses, créant parfois des jalousies. Ces personnes sont cachées dans l’Histoire, ou très rarement mises en avant, parce que cela pourrait faire de l’ombre à ceux que l’on a choisi de placer au sommet de la hiérarchie pour des raisons politiques. Cette recherche était très, très émouvante, cela nous a confortés dans notre démarche : on ne fait pas que fouiller l’abject, chemin faisant on rencontre des gens vraiment exceptionnels, d’une constance éthique exemplaire. Ces personnes, de par leur rigueur morale, s’anonymisent, se mettent de côté, et parmi elles il y a beaucoup de femmes. J’ai pu m’apercevoir que, d’épisode en épisode, j’avais moi-même d’abord dessiné une histoire où il y avait une majorité de noms masculins. Quelles méthodes faudrait-il employer pour faire apparaître les femmes dans l’Histoire ? À plus d’un titre, dans de multiples situations, il me semble que la collecte de témoignages, ou l’histoire orale, malgré tous ses défauts, est indispensable.

Propos recueillis par Tony Abdo-Hanna en avril 2024.